注目の自動車ニュース

自動運転とは違う「自操支援技術」とは? 理想の「すれ違い」と「駐車」を実現するアステモの“地味スゴ”技術

自動車部品および輸送用、産業用の機械器具や、運用システムの開発・製造・販売・サービスを提供するAstemo(アステモ)が、メディアを対象に先進技術の取材会を開催した。車の三大基本性能である「走る、曲がる、止まる」の高度な統合制御と人と車の協調をテーマに、次世代モビリティ社会に向けた技術提案が主なメニューだ。座学のほかAstemoのテストコースでの試乗も行えた。

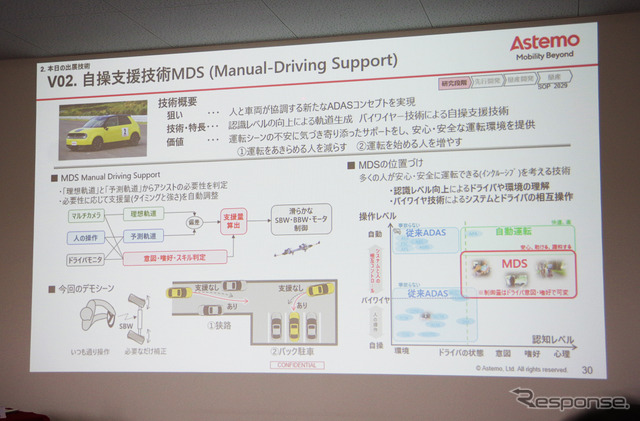

プロトタイプ車両で体験できたのは次の4つの技術領域。(1)「クロスドメイン統合制御技術」、(2)「自操支援技術MDS(マニュアルドラビングサポート)」、(3)「IWM(インホイールモーター)による運動制御/新操作デバイス」、(4)「クラウド学習によるシャシー制御」で、このうち本レポートでは(2)を中心に紹介する。

◆自動運転とは違う「自操支援技術」

「自操支援技術」(以下MDS)の狙いは「人と車の協調」だ。筆者は2002年より、安全な運転環境には「人(ドライバー)と機械(システム)の協調が不可欠」と提唱しているが、MDSはその“ど真ん中技術”。

MDSはHondaのBEV『Honda e(ホンダ・イー)』をベースに、自車周囲の外界情報を認識するセンサーとして光学式カメラ、ミリ波レーダー、LiDARなどを独自で加えた。さらに操舵システムは、ドライバーのハンドル操作を電気信号に変換して電動モーターで操舵する「ステアリング・バイ・ワイヤー方式」(以下、SBW)に変更されていた。

MDSはとても高度な支援技術だが、目的は運転操作に不安を感じる初心者や高齢ドライバーに寄り添うこと。よって、ドライバーの操作なく自律的な運転操作が行われる自動運転技術とは異なる。

具体的には、ドライバーの運転操作がより安全になるようにハンドルに操舵介入したり、ヘッドアップディスプレイ表示や音声を通じてドライバーの運転操作をアシストしてくれたりする。今回はMDSが行えるアシストのうち、「狭路すれ違い時」と「駐車時」の2シナリオを体験した。

◆「理想軌道」ですれ違うMDS

狭い道路でのすれ違いでは車幅感覚が問われるシーン。運転操作が苦手なドライバーからすれば緊張度合いが高まる状況だ。MDSはドライバーの運転操作から車両がトレースする軌道を予測しながら、MDSが提案する「理想軌道」との差分をリアルタイムで計測し、たとえば壁に近づきすぎたり、駐車車両との積極の危険性が高まったりする(=理想軌道からはずれる)場合には、ビープ音と共に接触を回避する方向に自動的にハンドルが操舵される。

この際、SBW方式の利点を活かして、ドライバーが左にハンドルを切ったままの状態(=駐車車両に接触してしまう状況)であっても、システムが接触を回避する理想的な軌道となるように右方向へとハンドルを自動操舵する。今回の試乗は左右に駐車車両がある狭路走行で意図的に左方向へと寄せて進むという難易度の高いシナリオだったが、左の駐車車両に近づくとゆっくりタイヤが右に操舵され狭路をなんなく通過した。

これで接触することなく狭路走行ができたが、自動操舵はタイヤだけに介入する。ハンドルには一切キックバックや反力が伝わらないので不思議な感覚だ。つまりドライバーは左にハンドル切ったままなのに(=右に切っていないのに)、右側へと車両の進路が変わるのだ。この状況、なんとも不思議だ。

しかし、前述したようにMDSは運転操作に不安を感じる初心者や高齢ドライバーに寄り添う技術なので、その意味では自動操舵介入で接触が避けられることが何よりの提供価値になる。また、MDSの自動操舵介入に違和感を抱けるようになるということは、自身での運転技能が向上している現れなので、なるほど理にかなっているのだと納得できた。

◆駐車時にはどうアシストする?

続いて体験したのは駐車時に提供されるMDSのアシストだ。SBW自動操舵介入のほかに、ヘッドアップディスプレイ表示とTTS(システムによる自動音声)で、次にドライバーが行うべき運転操作を教えてくれる。

体験シーンは狭い駐車スペースに右バック(後退)で駐車するシナリオで、比較のため最初にMDSをオフにした自身の運転操作のみで駐車を行った。駐車スペースの前方に余白がなく、左右に駐車車両がいる状況なので、運転歴35年の筆者でも気の引き締めが求められる。いつも以上に慎重になりながら、切り返しなく駐車を終えた。

次にMDSをオンにして右手に駐車スペースを見ながら前進する。するとほどなくして、切り返して後退する場所を教えるヘッドアップディスプレイ表示がなされ、同時にTTSが「切り返しポイントを表示しました」と発話する。

システムからのアドバイスは、ドライバーが操作するアクセル&ブレーキ操作に応じて変化するので、いずれもジャストタイミングだ。仮にここで、理想軌道に対して必要のないドライバーのハンドル操作が行われた場合には、狭路すれ違い走行時と同じようにSBWの自動操舵が介入して補正が行われる。

切り返しポイントからは、自身でリバースギヤに入れ後退を開始する。その後もドライバー自身が、アクセルとブレーキ、そしてハンドル操作を行うわけだが、MDSはなるべく駐車位置の中央に来るように必要に応じてSBWの自動操舵を介入させる。そして駐車枠に収まると完了を知らせるチャイムがなり、アシストはここで終了する。

◆2029年に実現する、人に寄り添う支援技術

すでに市販車には、「オートパーキング機能」や「自動駐車機能」といった名称で駐車支援を行う技術が実装あるが、それらはいずれも機能している際にドライバーがアクセル/ハンドル/ブレーキを操作するとフェールセーフの観点から自動解除される。一方、MDSはドライバーの運転操作に介入するアシスト機能。運転操作がないと機能しない。

体験した2つのシナリオは、まさしく自操支援そのものだった。ドライバーの運転操作が主体となって、その操作が過剰だったり不足した場合に手を貸したり(≒SBWを通じた自動操舵介入)、停車すべき場所を教えてくれたり(≒ディスプレイ表示&TTS発話)するからだ。

「運転の不安に寄り添ったサポートは安心・安全な運転環境につながります。我々の自操支援技術MDSによって、運転初心者の方や、運転に苦手意識を抱かれている方のご負担を軽減できれば良いなと考えています」とは、AstemoでMDSの開発を担当される技術者の弁。

Astemoでは今回体感したSBWの自動操舵介入だけでなく、BBW(ブレーキ・バイ・ワイヤー)や駆動モーター制御を組み合わせ、人の運転操作に対してさらに寄り添う支援技術として確立させ、2029年の実装を予定している。

個人的には、現状の電動パワーステアリング機能にMDSの要素をもったアシスト支援を加えるなどした簡易版の開発を望むとともに、ドライバーモニターカメラからの情報やバイタル情報との複合データから、より積極的で有意義なアシストが組み合わされると良いのではないかとの感想を抱いた。